2017年以来,彝良率先作为、先行先试,在实践中探索医共体建设,2019年被确定为全国试点县后,一场深入骨髓的基层医疗体制改革,在将军故里的彝良悄然打响并取得了累累硕果。

高位推动促破

彝良被誉为将军故里、天麻之乡,全县国土面积2804平方公里,辖两个街道14个乡镇,总人口63.15万人。为了60多万人民群众的健康,彝良县委、县政府痛下决心,把医共体建设作为全县深改工作的首要任务和最大的民生实事来抓。调整充实了医管委,明确县委、县政府主要领导担纲抓、分管领导具体抓、各职能部门协同抓,全面行使政府办医领导责任、保障责任、管理责任和监督责任,全面负责医共体规划建设、投入保障、干部队伍建设和考核监管等工作;医管委下设资源整合、人事管理改革、薪酬制度改革、内部运营管理、信息化建设等“七组一室”负责相应工作。

反复调查研究、充分论证、广泛听取和征求意见,彝良致力强化顶层设计,坚持一张蓝图绘到底。整体方案、“1234”建设思路、26条重点工作任务清单,系列牵头定向的文案历经若干次修改完善后逐步浮出水面,为各部门逐条对口认领、逐一分解细化、逐项跟踪落实奠定了坚实的基础,彝良医共体建设在先行先试中破冰前行。

一体布局促立

有破有立,先破而后立。通过召开医共体党代会,选优配强总医院党委和纪委班子,任命总医院行政班子,明确成员单位法定代表人,清晰的内部治理结构,撑起了彝良医共体运行的组织构架。

紧扣国家和省市医共体建设指标监测体系和评价维度,彝良医共体牵头医院成立人力资源、医疗质量控制等“三办十中心”,对县中医院、妇计中心、18个乡镇(街道)卫生院、144个村卫生室进行同质化管理,实现了统一行政管理;通过重新核定编制,建立“县管乡用”编制周转池,落实医共体选人用人自主权,实现了统一人员管理;在总医院设立财务管理中心,实行总医院和分院单独核算,实现了统一财务管理;构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”同质化就医服务和检查检验结果互认机制,实现了统一业务管理;执行用药目录、采购配送、货款支付、药事服务“四统一”,实现了统一药械管理;通过城乡居民医保基金总额打包付费方式,实现了统一医保基金管理;实施医共体人事薪酬制度改革和内部绩效评价考核办法,实现了统一绩效考核管理;建立全民健康信息化平台,实现了统一信息系统管理。

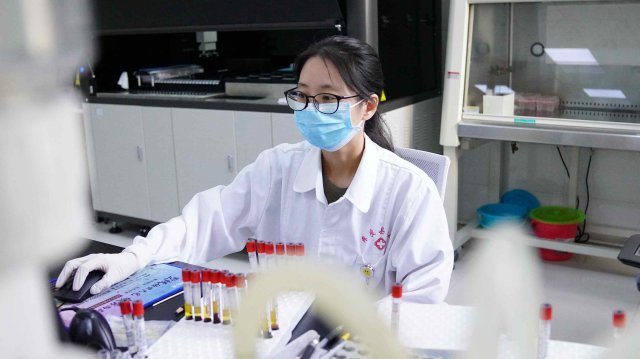

同时,彝良筹资2000多万元购置DSA等医疗设备,筹资4000多万元对信息化平台进行升级改造,建成了远程门诊、远程会诊、远程心电、双向转诊、集中阅片等远程医疗业务中心,“信息多跑路、患者少跑腿”变为现实,责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体格局基本形成。2023年,县域内门急诊人次、出院人次、基层门急诊人次、基层出院人次同比分别增长6.75%、18.04%、5.92%、15.57%。

四方满意促效

“我母亲腰椎疼痛多年,多处治疗效果不佳,听闻这儿的医院有上海专家帮扶坐诊,我们专程从昭阳区过来就医。”家住昭阳区的王小仙告诉记者。

几年来,彝良医共体建设始终致力整合资源、提升业务能力和服务水平,借助中组部“组团式”和云南“省管县用”医疗帮扶的机遇,通过专家工作站、专家指导、名医带教、巡回查房、专业培训、院内会诊和县内义诊等方式,彝良医共体业务能力得到显著提升,让群众在家门口享受到更加便捷、高效、优质的医疗健康服务成为现实,膝关节、髋关节置换术等三四级手术位居全省全市前列,骨科、眼科、心内科、儿科、神经内科等领域填补了多项省市县空白,全省首例不断涌现,患者满意度、医务人员满意度、医保基金县域内支出率等持续提高。2023年全县公立医院医疗机构住院人次、手术台数、医疗收入分别增长18.04%、14.1%、25.93%,县域外医保资金使用明显回流。

今年7月,彝良县医共体总医院迁址发界,总医院按照三级医院标准建设,占地面积123亩,总建筑面积13.53万平方米,建设规模为1000张床位。“彝良县医共体总医院将依托上海市第一人民医院、宜宾市第一人民医院、昆明医科大学附属第二医院的强大后盾,以组团式帮扶、医联体合作、专科联盟、省管县用、专家工作站等模式为载体,积极开展合作与交流,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。”谈及彝良医共体的未来,中组部“组团式”医疗帮扶彝良工作队长、彝良县人民医院院长方侃信心满满。

七年弹指一挥间,彝良医共体建设已走过了从破到立、从立到“政府、患者、医院、医务人员”四满意的历史征程,随着总医院的搬迁投运,彝良医共体正朝着为群众提供更加优质高效的医疗服务而乘风破浪、扬帆远航。

记者: 彭洪

编审:彭洪

0

公告

公告

视频

视频